Marco Archetti

Roth e Zweig tra le ombre della storia che alla fine inghiottiranno entrambi

Il Foglio, 6 febbraio 2026

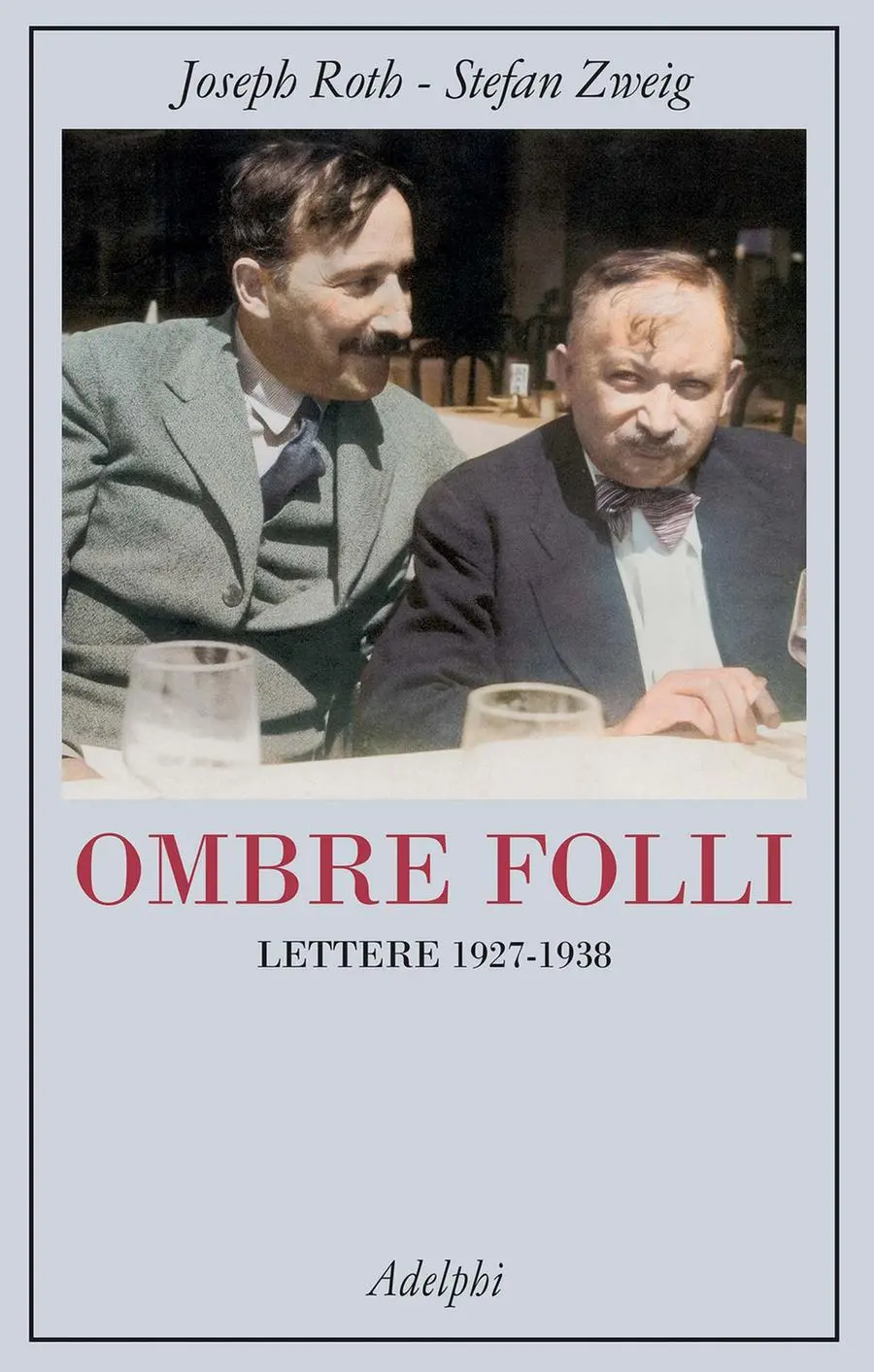

Quanta geografia, in questo epistolario che è Storia. Appena uscito per Adelphi, Ombre folli, Lettere 1927-1938 documenta il carteggio tra Joseph Roth e Stefan Zweig in tempo di tragedia. I due erano molto diversi: Roth scontento e gastritico, febbricitante, ossessionato dall’Austria, immerso nel romanzo di sé stesso tra debiti, malattie e alcolismo; Zweig, nato tredici anni prima, più composto, forse più colto, un po’ affettato, cosmopolita garbatamente idealista – buoni consigli, buone maniere del pensiero, e l’impronta delle estati di famiglia trascorse nelle località termali.

“Ai primi di aprile sarò a Vienna”, scrive Roth nel 1929. “Forse riesco a incontrarla lì. Ma sarà deluso di me, sono taciturno, goffo, e ho un aspetto sgradevole”. Entrambi ebrei, erano accomunati da un umore nomade della vita, e da un destino di esilio e disperazione storica. Nelle lettere che aprono questa raccolta, Roth accenna di essere di ritorno da un viaggio nell’italia fascista, ma niente perle inedite – nei suoi reportage per la Frankfurter Zeitung irriderà i ritratti di Mussolini in “posa cesarea” e affosserà il nazionalismo italiano “privo di senso del ridicolo”, trattandolo come fenomeno estetico esclusivamente comico.

Ciò che colpisce già dalle prime pagine è la quantità di indirizzi che Roth fornisce a Zweig, allegandoli in calce a ogni lettera. Otto nel solo semestre tra luglio 1928 e gennaio 1929. E il ritmo non cambierà: Vienna (presso signor E.P.), Leopoli (presso signora H. von S.), Francoforte sul Meno (hotel), Marsiglia (hotel, il Beauveau, da cui scrive: “Domani parto per Vienna, poi sarò a Varsavia, poi a Berlino per consegnare il mio romanzo, quindi una settimana a Parigi, all’hotel Foyot. Dopo, non so cosa farò”).

Il Foyot è stato demolito nel 1938, il Beauveau esiste ancora oggi. Ed è proprio dell’albergo marsigliese che Zweig canta le lodi in stile riconoscibilissimo, il suo. “Caro Roth”, sospira, “devo ringraziarla per la Sua bella lettera proprio dall’hotel Bouveau, uno dei miei hotel preferiti, dove una volta ho lavorato per due settimane in una stanza al quarto piano con ottimi risultati.

Dietro i vetri della sua finestra vedo il vieux port, con la linea dei carroponti di ferro, e sento lo strepito dei camion all’alba sul lastrico dissestato”.

Spesso Zweig certifica il proprio anti-narcisismo: “Sono l’unico tra gli scrittori di fama che cerchi di mettere un freno al proprio successo”, poi dichiara di sognare il Caucaso e l’india (“ma mi attira, più di tutto, la Persia”). E Roth: “Passati i diciott’anni non ho più abitato in una casa. Al massimo ospite di amici. Tutto ciò che possiedo sono tre valigie. Lavoro sotto l’assillo di un’unica necessità: quella materiale”. Poi la brutta notizia: “Trasformeranno il nostro amato albergo marsigliese in un hotel de luxe, non avrò più alcuna possibilità di tornarci”. Zweig lo riporta spesso alla ragionevolezza: “Lei percepisce troppo dolorosamente la sterilità dei momenti in cui interrompe il suo lavoro creativo.” Ma ammette: “Quasi mi vergogno di lei, di questa mia vita che scorre liscia”. E Roth: “Non voglio renderla triste, ma io lo sono sempre”.

Peccato solo che, in questo epistolario, di Zweig si possano leggere poche lettere, sebbene il suo ritmo di scrittura, a giudicare da quel che ne dice Roth, non fosse meno intenso. “La ringrazio di aver letto Giobbe. Ritengo superfluo averlo scritto. Non ho più alcun legame con questo libro. Ne sono stanco, come sono stanco di tutto”. Spesso, nel carteggio, compaiono reciproche, informali recensioni: Roth non sopportava i verbi sostantivati e alcuni costrutti del più tollerante Zweig. A volte si sconsigliavano editori, apostrofandoli senza mezzi termini. Frequenti le dichiarazioni d’amore: “Dio sa quanto ho bisogno di saperla vicino”, scriveva Roth. “La mia stanchezza saluta la sua”, rispondeva Zweig.

Ben presto, missiva dopo missiva, prendono corpo le ombre che inghiottiranno entrambi. “L’europa si sta suicidando”, sentenzia Roth, “è il diavolo a governare il mondo”. E Zweig, siamo nel 1934: “Credo che la guerra sia prossima. Mi aggrappo a quest’ultimo brandello di libertà. Ogni mattina ringrazio Dio di essere in Inghilterra”.

Mariano Croce

Fragili di fronte alla catastrofe: cosa cìè nelle lettere di Zweig e Roth

Domani, 6 febbraio 2026

«Da quando Hitler è andato al potere, i giornali austriaci mi trattano come non esistessi. E anche nelle redazioni non ho più amici», scrive a Stefan Zweig un querimonioso Joseph Roth, frastornato dalla natura metamorfica di un intero apparato culturale che andava allineandosi al cannibalismo ideologico della Germania nazista. Era il settembre 1934: il cancelliere Kurt Schuschnigg era succeduto a Engelbert Dollfuss, assassinato pochi mesi prima proprio perché aveva provato a frenare le mire espansionistiche di Hitler costruendosi una dittatura tutta sua, repressiva e monopartitica. D’altro canto, la strategia mimetica dell’Austria era destinata a un repentino fallimento, perché di lì a poco Hitler avrebbe provveduto a una ben più efficace normalizzazione a mezzo Anschluss.

Ruota tutto attorno al rimpianto per un mondo saldo e sicuro, creduto immarcescibile, lo scambio tra Roth e Zweig, Ombre folli. Lettere 1927-1938, pubblicato da Adelphi, prefato e tradotto da Ada Vigliani e impreziosito da un rimarchevole apparato critico. Il lettore non creda però di imbattersi nelle intuizioni folgoranti di due acuti osservatori dinanzi a una civiltà prossima al disastro. Piuttosto, il libro restituisce il quadro della prossima catastrofe attraverso la chiave intimista del travagliato rapporto amicale tra due esseri umani infragiliti e soverchiati dagli eventi.

Riflesso di confusione

Nella confusione morale e politica di un’Europa impietrita dal basilisco fascista, Roth e Zweig non sanno essere meno confusi della loro epoca, e anzi ne riflettono tutte le note distintive. Intriso di una nostalgia quasi infantile, Roth era l’incarnazione dell’inquietudine, proclive all’isteria, preda della dipendenza alcolica, sempre in debito di denaro e puntuale solo nell’autocommiserazione. Zweig, che di lì a pochi anni avrebbe ingerito barbiturici per porre termine a un’esistenza fattasi intollerabile, sapeva essere ben più sobrio e composto nelle forme, ma non meno tragico nei fatti. Il frantumarsi del “mondo di ieri” gli era tanto più gravoso quanto più forte in lui cresceva il rimpianto per quella che aveva creduto un’età dell’oro, colma di virtù e dignità.

Un dramma vissuto diversamente

Il dramma psicologico raccolto nell’epistolario mostra quanto fosse difficile per questi due ebrei austriaci, profondamente radicati nella cultura germanofona, abbandonare il sogno di una completa ibridazione tra l’ebraismo cosmopolita e il mondo tedesco.

In questo pianto a due, però, quel che più spicca è la diversità nella risposta emotiva. Già da tempo Roth aveva intuito la magnitudine del dramma. La leggeva inscritta nella precarietà economica, nel forzato esilio di troppi, nella disaffezione dei lettori, mentre la violenza colonizzava il linguaggio pubblico e condizionava al silenzio i testimoni più integri. Zweig ne censurava le «fantasie pessimiste» e gli consigliava di guardarsi «dal fantasticare», perché «alla fine tutto si aggiusta da sé».

Ma di questa sua cecità iniziale, che più tardi avrebbe aspramente rimproverato a sé stesso, Zweig sembra consapevole pur senza averne coscienza, quasi fosse una tacita scelta. Questa incosciente consapevolezza traluce in forma obliqua, come in una confessione in terza persona, quando in una lettera del gennaio 1929 scrive: «La vera vita è la doppia vita. Solo da una prospettiva anonima si vede il mondo come veramente è».

Egli si lamentava qui degli oneri del successo, ma la verità che gli sfuggiva quando viveva la propria esistenza in prima persona era un’altra e ben più profonda: sapeva di essersi pienamente identificato con l’intellettualità asburgica più elevata, ebbra di sé e dei suoi vertiginosi apici, che gli impediva di riconoscere il fallimento – suo e di un intero orizzonte culturale. Già dal maggio del 1933 – solo due mesi dopo il famigerato decreto dei pieni poteri – Roth gli rimproverava un debito di realismo: «Temo che Lei non si renda ancora ben conto di quanto sta accadendo. (…) Dall’alto della Sua noblesse Lei non è in grado di comprendere gli istinti di un portinaio. Perciò non ha mai visto i prussiani come li vedo io. Io li ho conosciuti in battaglia».

Diagnosi del presente

È per questa vena anti-profetica e spoglia di ogni titanismo che Ombre folli si fa diagnosi del presente. Questi due sommi scrittori esprimono gli indirizzi fondamentali di un’intera genia di intellettuali presi alla sprovvista, alcuni dei quali, come Roth, sono sopraffatti dal dolore per la perdita, mentre altri, come Zweig, preferiscono affidarsi a una studiata ottusità. E se certo è complicato vaticinare la propria fine, persino quando di essa v’è certezza, nella piega neo-weimariana dei nostri giorni occorre resistere alle insidie dell’ottimismo e ammettere il dato originario dell’irredimibile demenza umana.

Occorre dunque oggi cercare di apprendere dai propri morbi passati, quelli che un secolo fa furono capaci di sterminio, e riconoscere che, di nuovo, come allora concludeva Roth, «la ragione ha traslocato dalle nostre menti, senza nemmeno una disdetta preventiva». Quando arriverà la fine, potremo almeno bearci dell’onesta convinzione che, ben più lucidi di Zweig, sapevamo già tutto.

Nessun commento:

Posta un commento