Italo Calvino, La gran bonaccia delle Antille, Città aperta, n. 4-5, 25 luglio 1957

Dovevate sentire mio zio Donald, che aveva navigato con l’ammiraglio Drake, quando attaccava a narrare una delle sue avventure.

– Zio Donald, zio Donald! – gli gridavamo nelle orecchie, quando

vedevamo il guizzo di uno sguardo affacciarsi tra le sue palpebre

perennemente socchiuse, – raccontateci come andò quella volta della gran

bonaccia dellAntille!

– Eh? Ah, bonaccia, sì, sì, la gran bonaccia… – cominciava lui, con

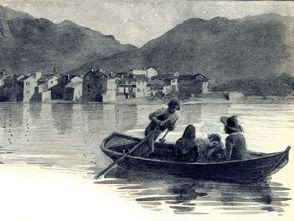

voce fioca. – Eravamo al largo delle Antille, procedevamo a passo di

lumaca, sul mare liscio come l’olio con tutte le vele spiegate per

acchiappare qualche raro filo di vento. Ed ecco che ci troviamo a tiro

di cannone da un galeone spagnolo. Il galeona sta va fermo, noi ci

fermiamo pure, e lì, in mezzo alla gran bonaccia, prendiamo a

fronteggiarci. Non potevamo passare noi, non potevano passare loro. Ma

loro, a dire il vero, non avevano nessuna intenzione di andare avanti:

erano lì apposta per non lasciar passare noi. Noialtri invece, flotta di

Drake, avevamo fatto tanta strada non per altro che per non dar tregua

alla flotta spagnola e togliere da quelle mani di papisti il tesoro

della Grande Armada e consegnarlo in quelle di Sua Graziosa Maestà

Britannica la Regina Elisabetta. Però ora, di fronte ai cannoni di quel

galeone, con le nostre poche colubrine non potevamo reggere e così ci

guardavamo bene dal far partire un colpo. Eh, sì, ragazzi, tali erano i

rapporti di forza, voi capite. Quei dannati del galeone avevanoprovviste

d’acqua, frutta delle Antille, rifornimenti facili dai loro porti,

potevano stare lì quanto volevano: anche loro però si trattenevano dallo

sparare, perché per gli ammiragli di Sua Maestà Cattolica quella

guerricciuola con gli Inglesi così come stava andando era proprio quel

che ci voleva, e se le cose si mettevano diversamente, per una battaglia

navale vinta o persa, tutto l’equilibrio andava all’aria, certo ci

sarebbero stati dei cambiamenti, e loro di cambiamenti non ne volevano.

Così passavano i giorni, la bonaccia continuava, noi continuavamo a star

di qua e loro di là, immobili a largo delle Antille…

– E come andò a finire? Diteci, zio Donald! – facemmo noi, vedendo

che il vecchio lupo di mare già piegava il mento sul petto e riprendeva a

sonnecchiare.

“Ah? Sì, sì, la gran bonaccia! Settimane durò. Li vedevamo coi

cannocchiali, quei rammolliti di papisti, quei marinai da burla, sotto

gli ombrellini con le frange, il fazzoletto tra il cranio e la parrucca

per detergere il sudore, che mangiavano gelati di ananasso. E noi che

eravamo i più valenti marinai di tutti gli oceani, noi che avevamo per

destino di conquistare alla Cristianità tutte le terre che vivevano

nell’errore, noi ce ne dovevamo star lì con le mani in mano, pescando

alla lenza dalle murate, masticando tabacco. Da mesi eravamo in rotta

sull’Atlantico, le nostre scorte erano ridotte all’estremo e avariate,

ogni giorno lo scorbuto si portava via qualcuno, che piombava in mare in

un sacco mentre il nostromo borbottava in fretta due versetti della

Bibbia. Di là, sul galeone, i nemici spiavano col cannocchiale ogni

sacco che sprofondava in mare, e facevano segni con le dita come

affaccendati a contare le nostre perdite. Noi inveivamo contro di loro:

ce ne voleva prima di darci tutti morti, noialtri che eravamo passati

attraverso tanti uragani, altro che quella bonaccia delle Antille…

– Ma una via d’ uscita come la trovaste, zio Donald?”

– Cosa dite? Via d’ uscita? Mah, ce lo domandavamo di continuo per

tutti quei mesi che durò la bonaccia… Molti dei nostri, specie tra i più

vecchie i più tatuati, dicevano che noi eravamo sempre stati una nave

da corsa, buona per azioni rapide, e ricordavano i tempi in cui le

nostre colubrine sguarnivano delle alberature le più potenti navi

spagnole, aprivano falle nelle murate, giostravano con brusche virate…

Ma sì, nella marineria di corsa, certo eravamo stati bravi, ma allora

c’era il vento, si andava svelto… Adesso, in quella gran bonaccia,

questi discorsi di sparatorie e d’abbordaggi erano solo un modo di

trastullarci aspettando chissacché; una levata di libeccio, un

fortunale, addirittura un tifone… Perciò gli ordini erano che non

dovessimo neanche pensarci, e il capitano ci aveva spiegato che la vera

battaglia navale era quello star lì fermi guardandoci, tenendoci pronti,

ristudiando i piani delle grandi battaglie navali di Sua Maestà

Britannica e il regolamento del maneggio delle vele e il manuale del

perfetto timoniere, e le istruzioni per l’uso delle colubrine, perché le

regole della flotta dell’ammiragio Drake restavano in tutto e per tutto

le regole della flotta dell’ammiragio Drake: se si cominciava a

cambiarenon si sapeva dove…

– E poi, zio Donald? Ehi zio Donald! Come riusciste a muovervi?

– Uhm… Uhm… Cosa vi dicevo? Ah sì, guai se non si teneva la più

rigida disciplina e obbedienza alle regole nautiche. Su altre navi della

flotta di Drake c’erano stati cambiamenti ufficiali e anche

ammutinamenti, sommosse: si voleva ormai un altro modo di andar per i

mari, c’erano semplici uomini della ciurma, marinai di quarto e pure

mozziche ormai s’erano fatti esperti e avevano da dir la loro sulla

navigazione… Questo i più degli ufficiali e quartiermastri ritenevano il

pericolo più grave, perciò guai se sentivano in aria discorsi di chi

voleva ristudiare da capo il regolamento navale di Sua Maestà

Elisabetta. Niente, dovevamo continuare a ripulire le spingarde, lavare

il ponte, assicurarci del funzionamento delle vele, che pendevano flosce

nell’aria senza vento, e nelle ore libere delle lunghe giornate lo

svago ritenuto più sano erano i soliti tatuaggi sul petto e sulle

braccia, che inneggiavano alla nostra flotta dominatrice dei mari. E nei

discorsi si finiva per chiudere un occhio su quelli che non riponevano

altra speranza che in un aiuto del cielo, come un uragano che magari ci

avrebbe mandato a picco tutti, amici e nemici, piuttosto che quelli che

volevano trovare un modo per muovere la nave nella condizione presente…

Capitò che un gabbiere, certo Slim John, non so se il sole in testa gli

avesse fatto male o che cos’altro, cominciò a trastullarsi con

unacaffettiera. Se il vapore solleva il coperchio della caffettiera, –

diceva questo Slim John, – allora anche la nostra nave, se fosse fatta

come una caffettiera potrebbe andare senza vele… Era un discorso un po’

sconnesso, bisogna dire, ma forse, studiandoci ancora sopra, se ne

poteva cavare qualche costrutto. Macché: gli buttarono in mare la

caffettiera e poco mancò che ci buttassero anche lui. Queste storie di

caffettiere, presero a dire, erano poco meno che idee da papisti… è in

Spagna che si costuma il caffè ele caffettiere, non danoi… Mah, io non

ne capivo nulla, ma purché si muovessero, con quello scorbuto che

continuava a falciar gente…

– E allora, zio Donald, – esclamammo noi, gli occhi lucidi

d’impazienza, prendendolo per i polsi e scuotendolo, – sappiamo che vi

salvaste, che sgominaste il galeone spagnolo, ma spiegateci come

avvenne, zio Donald!

-Ah sì, anche là nel galeone, mica che fossero tutti della stessa

idea, manco per sogno! Lo si vedeva, osservandoli col cannocchiale,anche

lì c’erano quelli che volevano muoversi, gli uni contro di noi a

cannonate, altri che avevano capito che non c’era altra via che

affiancarsi a noi, perché il prevalere della flotta d’Elisabetta avrebbe

fatto rifiorire i traffici da tempo languenti… Ma anche lì, gli

ufficiali dell’ammiragliato spagnolo non volevano che si muovesse nulla,

per carità! Su quel punto i capi della nostra nave e quelli della nave

nemica, pur odiandosi a morte, andavano proprio d’accordo.

Cosicché, la bonaccia non accennando a finire, si prese a lanciare

dei messaggi, con le bandierine da una nave all’ altra come si volesse

aprire un dialogo. Ma non si andava più in là d’un Buon giorno! Buona

sera! Neh, che fa bel tempo! e così via.

– Zio Donald! Zio Donald! Non riaddormentatevi, per carità! Diteci, come riuscì a muoversi la nave di Drake!

– Ehi, ehi, non sono mica sordo! Capitemi, fu una bonaccia che

nessuno s’aspettava durasse tanto, addirittura per degli anni, là al

largo delle Antille, e con un’afa, un cielo pesante, basso, che pareva

fosse lì lì per scoppiare in un uragano. Noi stillavamo sudore, tutti

nudi, arrampicati su per le sartie, cercando un po’ d’ombra sotto le

vele avvoltolate. Tutto era così immobile, che anche quelli di noi che

erano più impazienti di cambiamenti e di novità, stavano immobili anche

loro, uno in cima all’albero di parrocchetto, un altro sulla randa di

maestra, un altro ancora cavalcioni del pennone, appollaiati lassù a

sfogliare atlanti o carte nautiche…

– E allora, zio Donald! – ci buttammo in ginocchio ai suoi piedi,

lo supplicavamo a mani giunte, lo scuotevamo per le spalle, urlando.

– Diteci come andò a finire, in nome del cielo! Non possiamo più aspettare! Continuate il vostro racconto, zio Donald!