La Signora Dalloway, perché lei era lì

A me in realtà sembra sia qui, e decisa a restarci. Ma di chi si sta parlando, e perché?

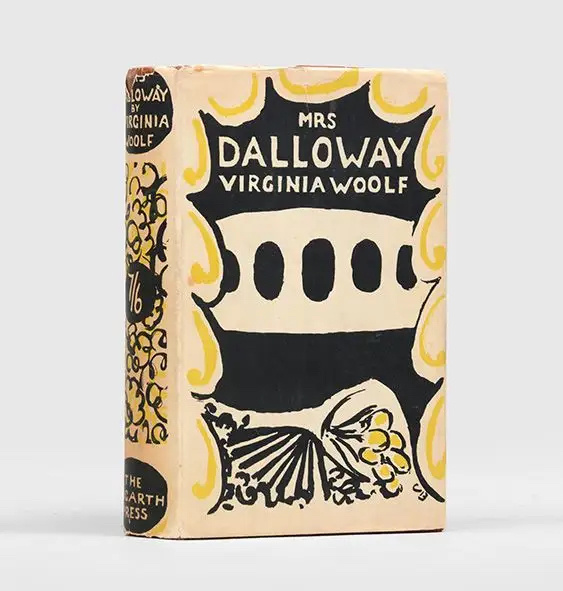

Si sta parlando di Clarissa Dalloway, La signora Dalloway, perché il 14 maggio 1925, esattamente un secolo fa, questo «grande romanzo lirico, romanzo sulla perdita e sulla dissipazione», per usare le parole di Antonella Anedda nell’introduzione all’edizione Einaudi 2012, usciva in carta e ossa per i tipi della Hogarth Press, con la sorprendente sovracopertina modernista disegnata da Vanessa Bell, giallo e nero su fondo bianco.

Una finestra orlata da una tenda e al di là, forse, la balaustra di una terrazza, quella su cui Sally Seton soleva andare arditamente in bicicletta; o, forse, la finestra da cui Clarissa a più riprese osserva la vecchia signora della casa di fronte; o, forse, la finestra da cui si butta Septimus Warren Smith, incalzato da medici arroganti quanto ciechi. In ogni caso un sipario che si apre su quella giornata di metà giugno del 1923 che va in scena nelle pagine del libro. E fiori sul davanzale, naturalmente. Come potrebbero non esserci fiori, visto che, lo sappiamo dalla prima riga, i fiori li avrebbe comprati lei? Certo, potrebbero anche essere ortaggi, non so, cavolfiori, ma su questo bisognerebbe sentire Peter Walsh. E ancora non sappiamo dove sia.

Ma andiamo con ordine. O, forse, di finestra in finestra, perché in questo romanzo ogni personaggio e ogni cosa s’illuminano a poco a poco, attraverso quella particolarissima finestra che è la memoria.

Quasi tre anni prima, il 16 agosto 1922, Woolf scriveva nel suo diario: «Per quanto mi riguarda sto dragando laboriosamente il cervello per Mrs Dalloway & i secchi che tiro su sono leggeri. Non mi piace la sensazione di scrivere troppo in fretta. Mi costringe a condensare» e poi, seppur tra parentesi, precisa, «(comincio a intuire che Mrs D. apre la strada a un’altra schiera)» (Virginia Woolf, Diari, Vol. II (1920-1924), a cura di Giovanna Granato, Bompiani 2023, p.228).

Bisogna averla presente, questa «schiera», seguendo Clarissa Dalloway nelle strade di Londra mentre il Big Ben rintocca. «Qualcosa in lei ricordava un uccello, una ghiandaia azzurroverde, leggera, vivace, sebbene avesse più di cinquant’anni». «Se ne sta appollaiata sul cordolo del marciapiede in attesa di attraversare...». Quante volte l’abbiamo visto, un simile fermo immagine? Seguito dal riprendere dell’azione? Il fatto è che Woolf lo scrive, e così inciso sulla pagina resta per sempre, un modo di guardare, di ascoltare, di connettere: «Gli occhi della gente, il loro passo lento o frettoloso o stanco; il frastuono e la baraonda; le carrozze, le automobili, gli omnibus, i furgoni, gli uomini sandwich che si trascinano avanti e indietro ondeggiando; le bande di ottoni; gli organetti; il trionfo e lo scampanellio e lo strano canto acuto di un aeroplano nel cielo, ecco ciò che lei amava: la vita, Londra, quel momento di giugno. Perché era la metà di giugno. La guerra era finita...» e quando infine il poliziotto solleva la mano, Clarissa può raggiungere Bond Street e indugiare «davanti alla vetrina di un negozio dove, prima della guerra, si potevano comprare guanti quasi perfetti» – prima della guerra, insiste Woolf, e intanto spinge le porte di Mulberry, il fiorista – perché le schiere son fatte anche di insegne, di slogan pubblicitari disegnati nel cielo da un aereo e di commesse premurose come la signorina Pym, che scorta dappresso la signora Dalloway per aiutarla a scegliere fra i tanti e bellissimi fiori, ma un’improvvisa esplosione le interrompe – non è un colpo di pistola, come Clarissa ha pensato, dopotutto la guerra è finita da poco, ma un’auto che ora accosta bruscamente al marciapiede proprio davanti al negozio.

Altro fermo immagine. Tutti scrutano incuriositi la grossa auto con le tendine abbassate. Tra loro, uno sconosciuto che aspetta di attraversare, «trent’anni circa, pallido, naso aquilino, scarpe marroni e giacca logora, con un’ansia negli occhi color nocciola che si trasmetteva anche agli estranei». È Septimus Warren Smith, «che fu tra i primi ad andare volontario, che aveva combattuto, era coraggioso», ma non è più lui, parla da solo, sente gli uccelli cantare in greco, vede il suo compagno Evans dietro la cancellata, ma Evans è morto in trincea, lui stesso ne ha raccolto il corpo a brandelli. L’azione riprende e Septimus attraversa la strada insieme alla giovane moglie italiana, Rezia. Vanno a sedersi su una panchina, fra ragazzini che giocano a palla, bambinaie coi ferri da maglia, un corteo di disoccupati, invalidi in carrozzella – perché c’è stata una guerra.

In quelle stesse strade, in quella stessa luce, in quello stesso intervallo miracoloso di pace, cammina di lì a poco Peter Walsh, è tornato la sera prima dall’India, dopo molti anni, ed è già andato a salutare Clarissa, che è invecchiata, come lui del resto, ma è sempre bella, lui del resto sempre elegante. Clarissa, come sempre, si prepara a dare una festa, «alla quale non ti inviterò, mio caro Peter!» gli dice. Ma sentirle dire «mio caro!» è musica alle orecchie di Peter. La loro conversazione, così piena di echi, di rimandi, spuntano anche i cavolfiori, viene interrotta da Elizabeth, la figlia ormai cresciuta di Clarissa, che sta uscendo con l’austera signorina Kilman. E quando Elizabeth con garbo si congeda, Peter viene invitato alla festa. Del resto, perché no?

È con tutt’altro passo che Peter percorre le strade di Londra dopo aver rivisto Clarissa, e con tutt’altri occhi. Passato e presente fusi in una forma nuova, l’India lontana. Più tardi, quella sera alla festa, il primo ministro del regno non lascerà sul velluto della poltrona che un’impronta facilmente cancellabile. Mancano pochi anni alla «Marcia del sale», quando il Mahatma Gandhi, per protesta contro l’ennesimo balzello inglese, guiderà i suoi compatrioti per oltre duecento miglia, fino alle saline che agli indiani appartengono.

In quella giornata di giugno camminano nelle strade di Londra donne del tutto nuove, impossibili da trattenere, in qualche misura eredi del movimento e della cultura suffragista. Elizabeth, dopo aver piantato in asso la signorina Kilman – ma non per questo verrà mandata a Coventry, – è salita al piano alto di un omnibus e seduta lassù si gode la velocità guardando avanti «con la spontaneità di una cavallerizza, della polena di una nave». A poche strade da lì, in Trafalgar Square, una giovane, incantevole donna nera attende ferma su un marciapiede, come Clarissa qualche ora prima. Peter Walsh la vede e la segue per un tratto, inventandola finché, con un sorriso divertito, lei sparisce oltre la porta di una modesta casa in mattoni rossi. E Maisie, una ragazza appena arrivata da Edimburgo per lavorare come domestica, attraversando il parco nota Septimus e Rezia e ne intuisce immediatamente la disperazione – quella che gli illustri medici che hanno in cura Septimus non vogliono vedere. Per chi ha potere, allora come oggi, è notoriamente scomodo interrogarsi sulla guerra e le armi. E pareva inaudito parlare di shell shock, trauma da esplosione. Ma Woolf lo fa. Conosce i poeti soldato, Robert Graves, Wilfred Owen, Sigfried Sassoon: «Non posso tacere la mia maledizione, / ho ferite scarlatte nel cuore, /perché li ho visti morire»... com’è accaduto a Septimus, come tuttora accade. Woolf ha dimestichezza perfino con gli effetti differiti del trauma (cfr. Pat Barker, Rigenerazione, trad. Norman Gobetti, Einaudi Stile Libero, Torino 2023; e Fiona Reid, Broken Men. Shell Shock, Treatment and Recovery in Britain 1914-1930, Continuum International Publishing Group, London 2010). Li affida a queste sue pagine con una lungimiranza che resta stupefacente.

Il 19 giugno 1923 aveva annotato nel diario: «In questo libro ho fin troppe idee. Voglio offrire vita & morte, sanità mentale & pazzia; voglio criticare il sistema sociale & mostrarlo all’opera in tutta la sua intensità» [...]. Mi costerà le pene dell’inferno. Ha un disegno così strano, così imperioso. Il disegno è senz’altro originale, & m’interessa moltissimo» (pp. 303-4).

Che il disegno fosse imperioso lo dice il passo della sua scrittura. Il 1924 vola in compagnia di Clarissa, di Septimus Warren Smith, di Peter Walsh, di Sally Seaton, e di tutta la schiera che fin dall’inizio affolla la sua mente e poi si trasferisce sulle pagine. Galoppa mentre scrive e corregge e ricopia a macchina l’intero libro, perché Leonard possa leggerlo pulito, a fine anno a Rodmell. Scrive «senza interruzioni di malattia», mettendo da parte ogni altra scrittura, «recensioni e articoli dovranno aspettare». Ancora oggi, leggendo questo libro, si percepiscono l’ispirazione, lo sguardo, il progetto, l’urgenza – le lunghe stringhe sospese temporaneamente da un trattino per riprendere fiato e sgranchire la mano; l’andamento gerundivo che da un secolo avvolge lettrici e lettori rendendoli parte della schiera; l’uso ripetuto di alcune preposizioni che formalizzano l’andamento straordinariamente sonoro del suo pensiero. Vediamo avvicendarsi le luci di Londra in giugno, le prime ombre, il prolungarsi della sera, i lampioni che si accendono per contenere il buio; sentiamo i rumori, i clacson, il vocìo, i rintocchi variamente modulati delle campane, un canto, «la voce di un’antica sorgente che sgorghi dalla terra», e proprio davanti a una stazione della metropolitana – una scena su cui rifletto ogni volta che la leggo. Woolf ha scoperto, e lo segna sul diario una sera, prima di cena e dopo aver tagliato la legna – non c’è soluzione di continuità per lei tra vita materiale e scrittura – che dietro ogni suo personaggio ci sono bellissime grotte, e questo è ciò che lei vuole, umanità, umorismo, profondità. «L’idea è che le grotte diventeranno comunicanti & al momento vengono tutte alla luce» (p. 322). Le piace «passare da una stanza illuminata all’altra», e «adesso è la poesia che vuole, non ha più tempo per la prosa, vuole il distillato, l’idillio & le parole tutte addensate, fuse, incandescenti» (p. 380). E sa esattamente come dovrà svolgersi la festa: «deve cominciare in cucina & salire lenta al piano di sopra. Dev’essere un brano complicatissimo animato solido, che intrecci ogni cosa & e si concluda su tre note, ai diversi pianerottoli, & ognuno dirà qualcosa che riassuma Clarissa» (p. 382). Ancora non ha deciso, mentre prende questo appunto, chi le dirà, queste cose su Clarissa. Ma leggendo le ultime trenta pagine del romanzo, non una fine ma un incalzante finale novecentesco, noi le udiamo, una nota dopo l’altra ripercorriamo ciò che a ognuno è avvenuto da quella lontana estate a Bourton, quando Sally aveva baciato Clarissa sulle labbra, e ora la seguiamo da una stanza all’altra, da un ospite all’altro, la osserviamo mentre sosta davanti alla finestra del salottino dove si era seduto il primo ministro, a parlare delle colonie. – «Oh, ma che sorpresa, nella stanza di fronte la vecchia signora la guardava dritta negli occhi!»

L’orologio batte le ore, Septimus si è ucciso, Clarissa guarda, si guarda riflessa negli occhi di un’altra donna, ricorda, connette immagini frantumate dal tempo e dalla guerra, infine raggiunge gli amici in salotto, ed ecco, di nuovo un fermo immagine, «Perché lei era lì». E tutto potrebbe ricominciare.

https://machiave.blogspot.com/2024/10/una-giornata-di-clarissa-dalloway.html

https://machiave.blogspot.com/2022/12/limmagine-di-clarissa-dalloway.html

https://machiave.blogspot.com/2022/11/il-suicidio-di-septimus.html